▶Amadeo Modigliani (1884–1920)

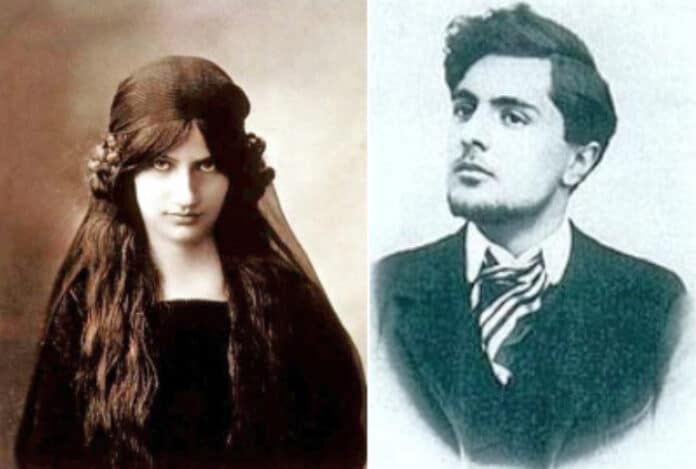

당대 최고의 미남이자 보헤미안이었던 모딜리아니(사진 오른쪽)는 잔느(왼쪽)를 만나기 전까지 많은 여인들과 염문을 뿌렸다. 그는 1884년 7월 12일, 유대인 혈통으로 이탈리아 토스카나 지방의 리보르노에서 4남매 중 막내로 태어났다. 태어난 지 얼마 되지 않아 아버지의 파산으로 가세가 기울었고, 가난은 그의 삶 전반에 그림자처럼 따라다녔다.

16세에 폐결핵을 앓게 된 모디는 의사의 요양 권유 대신, 현명한 어머니의 손에 이끌려 어려운 형편 속에서도 이탈리아 중남부를 여행하며 로마, 나폴리, 카프리섬, 아말피 등을 둘러보았다. 이 여정 속에서 그는 화가가 되기로 결심한다. 17세에는 피렌체로 가 ‘누드 미술학교’(Scuola Libera di Nudo)에 입학해 르네상스의 위대한 작품들을 접했고, 이후 베네치아 미술학교에서도 공부를 이어갔다.

1906년, 후원하던 삼촌이 세상을 떠난 후에도 그는 어려움을 무릅쓰고 파리로 향했다. 파리에서 세잔의 작품을 접하며 새로운 예술 세계에 눈을 떴고, 이후 그의 작품 속 단순하면서도 우아한 곡선은 세잔의 영향이 내면화된 결과라 할 수 있다. 비록 조각가의 길을 꿈꿨으나 병약한 몸은 이를 허락하지 않았다.

1917년 파리에서 열린 첫 개인전에서는 출품한 수채화 110점이 모두 팔렸고, 피카소가 세 시간 넘게 전시를 감상했다는 일화로 유명하다. 디에고 리베라, 샤갈 등과 교류하며 명성을 쌓았고, 1925년에는 프랑스 정부로부터 예술가 최고의 영예인 레종 도뇌르 훈장을 수여받았다. 그러나 그는 끝내 보헤미안적 기질을 버리지 못했고, 예술과 생계 사이에서 고통받으며 술과 가난 속에 삶을 소진했다.

1917년, 그는 미술학교 학생이자 화가 지망생이었던 19세의 잔느 에뷔테른을 만났다. 두 사람은 14살의 나이 차에도 불구하고 운명적인 사랑에 빠졌다. 가톨릭 신자였던 잔느의 부모는 딸과 가난한 유대인 화가의 관계를 반대했으나, 끝내 갈라놓지 못했다. 이듬해 잔느는 첫 딸을 낳았고, 모딜리아니는 아내의 이름을 따 ‘잔느’라 지었다.

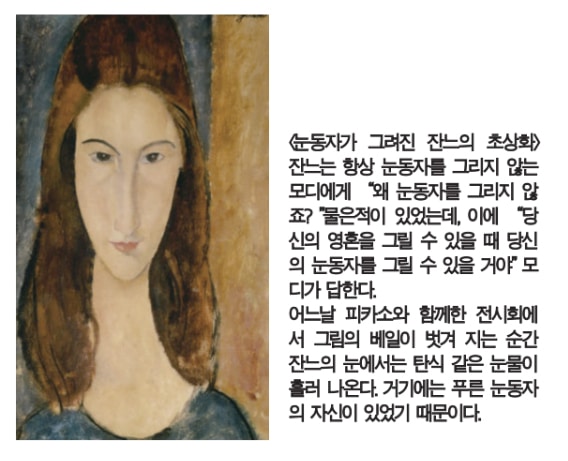

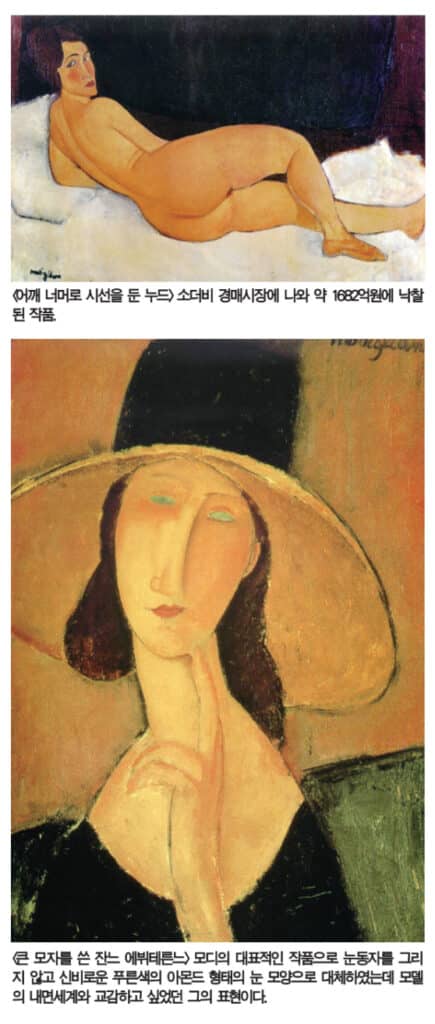

잔느는 그의 연인이자 모델이었고, 작품의 영감 그 자체였다. 같은 해 ‘베르트 바일 화랑’에서 열린 누드전에서는 30점의 작품이 전시되었으나, 여성의 체모가 드러났다는 이유로 전시가 단 하루 만에 중단되는 해프닝도 있었다.

모딜리아니의 인물화는 르네상스의 우아한 선, 아프리카 원시미술의 단순한 형태와 색채, 세잔의 영향이 어우러져 독자적인 양식을 이뤘다. 그는 모델의 심리와 내면을 담아냈고, 이는 그를 위대한 초상화가로 평가받게 했다.

그는 자화상을 거의 남기지 않았으나, 1919년 단 하나의 자화상을 그렸다. 어쩌면 다가올 운명을 예감했는지도 모른다. 1920년 1월 24일, 둘째를 임신한 잔느를 뒤로한 채 폐결핵으로 생을 마쳤다. 임종 순간 잔느는 “천국에서도 당신의 사랑이 되어 드리겠다”는 말을 남겼다. 그러나 이틀 뒤, 임신 8개월이던 잔느는 친정집에서 몸을 던져 세상을 떠났다. 그녀는 곧바로 모디 곁에 묻히지 못했지만, 5년 후에야 함께 잠들게 되었다. 그녀의 묘비명에는 “마침내 그들은 같이 잠들다. 한없는 희생으로 봉사한 동반자”라고 새겨졌다.

모딜리아니의 딸 잔느는 고모의 손에서 자라며 훗날 부모의 이야기를 알게 된 뒤 미술사를 연구하는 학자가 되었고, 『모딜리아니, 인간과 신화』라는 평전을 남겼다. 오늘날 모딜리아니의 작품들은 뉴욕 구겐하임 미술관과 메트로폴리탄 미술관 등에서 감상할 수 있다.

사진기의 등장으로 초상화의 입지가 흔들리던 시대에도, 모딜리아니는 카메라가 포착하지 못하는 모델의 내면과 화가 자신과의 교감을 시적 언어로 표현해냈다. 그는 항상 가난했지만, 자존심만은 팔지 않는 진정한 예술가였고, 그림 그리기를 멈추지 않았다. 그와 정신적 교감을 나눈 시인 장 콕토는 그를 감각적인 세계를 추구하면서도 감각 너머의 세계를 그린 작가라며 극찬하였다. 그림은 여전히 우리로 하여금 ‘말 없는 대화’를 나누게 하며, 그는 몽파르나스의 마지막 보헤미안이자 정신적 귀족으로 기억된다.

홍성은 작가

시카고 한인 미술협회 회장

미술 심리치료 전문가