Piet Mondrian (1872-1944)

질서와 균형의 아름다움을 3원색으로 간결하게 표현한 네덜란드 화가 피트 몬드리안의 작품들은, 엄격한 교사였던 아버지 밑에서 군대처럼 딱딱한 규범 속에 자란 영향이 크다고 할 수 있다.

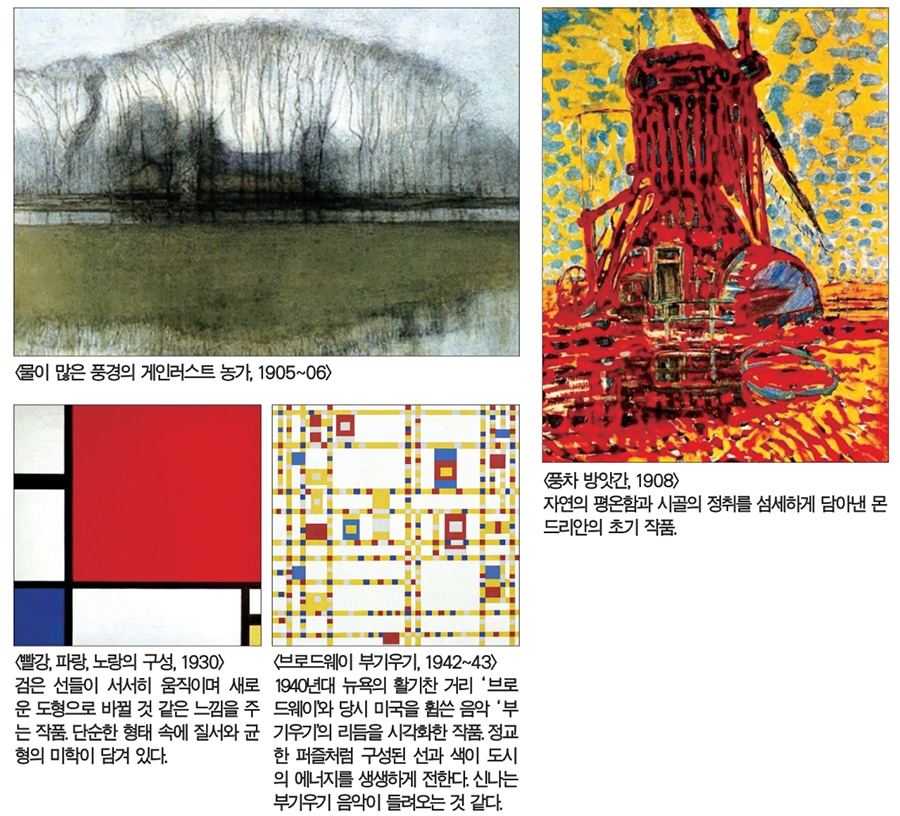

그는 14세 때 풍경화가인 삼촌에게서 그림을 배웠고, 20세에 초등학교 교장이자 소묘화가였던 아버지의 영향을 받아 교사 자격증을 따기도 했다. 그러나 결국 그림에 대한 열정으로 그해 암스테르담 미술학교에 들어가, 초창기에는 고흐의 영향을 받은 작품을 많이 그렸다.

그가 자란 네덜란드 라인강가의 조용한 시골 풍경은 그에게 풍성한 예술적 영감을 주었다. 이후 1911년, 큐비즘(입체파) 화가 피카소와 브라크의 작품을 접한 그는 그들이 활동하던 파리로 향했다. 그러던 중 제1차 세계대전이 발발하자, 그는 혼란스러운 시대 속에서 미술 잡지 <데 스틸(De Stijl)>을 창간해 추상미술을 세상에 알렸고, 자신만의 화풍인 ‘신조형주의’ 양식을 정립해 저서를 출간했다.

몬드리안은 여러 작품에서 모든 대상을 수평선과 수직선의 교차, 혹은 사각형 형태로 단순하고 명료하게 표현했다. 그는 “그림이란 비례와 균형 이외의 다른 아무것도 아니다”라는 말을 작품으로 증명했다. 또한 “예술가의 존재는 작품을 통해 사물의 본질을 보여주는 하나의 통로일 뿐이다. 법칙에는 만들어진 것과 발견된 것이 있지만, 둘 다 법칙이며 언제나 옳다. 법칙은 실재 속에 숨어 우리를 둘러싸고 있으며 변하지 않는다”고 말했다.

그에게 수직선은 생기를, 수평선은 평온함을 상징했다. 이 두 선이 적절한 각도로 교차할 때 역동적인 평온함에 도달할 수 있다고 믿었다. 이전의 화가들이 자연이나 사람을 사실적으로 묘사하는 데 충실했다면, 그는 전혀 새로운 길을 개척해 인간의 생각과 감정을 표현하는 데 집중했다. 그 결과, 순수 예술을 방해한다고 여겨지는 요소를 모두 배제한 절제된 회화를 선보였다.

말년에 그는 고향 네덜란드를 떠나 파리와 런던을 거쳐, 제2차 세계대전 중 전쟁을 피해 68세 때 뉴욕으로 이주했다. 자로 잰 듯 정리된 시가지와 휘황찬란한 마천루로 가득한 뉴욕은 유럽 예술가들에게 신세계였다. 몬드리안 또한 이 최첨단 도시에 매료됐다. 70세 무렵에는 작품 판매가 늘어 경제적 여유가 생겼고, 큰 아파트로 이사하며 자신이 추구하던 <부기우기> 시리즈에 전념했다.

그는 평생 독신으로 살았으며, 56세 때 잠시 지인의 딸과 짧은 사랑을 나눈 것이 전부였다. 72세, 제2차 세계대전이 끝나기 1년 전 그는 <브로드웨이 부기우기>를 유작으로 남기고 폐렴으로 세상을 떠났다. 생전 어려운 생활비를 도와주고 뉴욕 이주를 지원했던 절친 헨리 홀츠먼에게 전 재산을 남겼다.

왼손의 신나는 리듬과 오른손의 간결한 멜로디가 반복되는 부기우기처럼, 그의 그림 <부기우기>는 수직선과 수평선이 만나 리드미컬한 흐름을 만든다. 화면을 가득 채운 노란색은 뉴욕의 ‘옐로캡’을 연상시킨다. 냉철한 인상의 몬드리안은 의외로 춤 솜씨가 뛰어났다고 전해지는데, 그래서인지 작품의 경쾌한 리듬이 더욱 생생하게 느껴진다.

부기우기(Boogie Woogie)는 1920년대 후반 미국 남부의 흑인 피아니스트들이 고안한 피아노 블루스 주법으로, 왼손은 1마디에 8박의 베이스 리듬을 반복하고 오른손은 자유롭게 애드리브를 연주한다. 1920년대 시카고 흑인가에서 유행하며 피아노 음악으로 발전했고, 1930년대 스윙재즈 시대에 백인 밴드의 연주로 널리 알려지며 대중음악으로 자리 잡았다.

기하학적이고 건축적인 몬드리안의 패턴은 단순하면서도 질리지 않는다. 그의 작품은 질서와 균형의 미를 담고 있어 현대와 미래를 아우르는 디자인 모티브로 활용되고 있다. 인테리어, 생활용품 등 다양한 분야에서 재해석되고 있으며, 디자이너 입생 로랑도 그의 작품에서 영감을 받아 1960년대 ‘몬드리안 룩’을 선보였다.

홍성은 작가

시카고 한인 미술협회 회장

미술 심리치료 전문가